ブログ

12.82021

家具だけのインテリア提案なら3Dマイホームデザイナーなどの3Dソフトはいらないのか?

インテリアエレメントには、壁材や床材・天井材、カーテン、照明器具など様々な製品がありますが、テーブルやソファなどの家具は買い替えや買い増しがしやすいものだけに、ニーズが多いものです。

そして、家具を選ぶ場合、家具店で実物を見にいって質感や手触り、座り心地などを確かめることが基本です。

実物を見るのだから、3Dソフトを使うことはないのでは?

と思いきや、そうではないのです、という3Dマイホームデザイナーユーザーのお話をたくさん聞きました。

家具は、お店で見た時の印象と、実際に自分の家に置いたときとではサイズ感がかなり違うのです。

お店は基本的に広いので家具が小さく感じられますが、実際に家に置くと大きすぎると感じる場合があります。

なので、3Dマイホームデザイナーを活用している家具店やインテリアショップがあるのですね。

さて、それではなぜ3Dマイホームデザイナーが使われるのか。

理由はいろいろあると思いますが、ぼくとしては

・他の建築系CADソフトよりも安い(サイズ感だけの確認なら家庭版でもできる)

・建築系CADソフトよりも操作がカンタン(レイヤーとかの概念がない)

・かなりの数の家具がパーツとして収録されている

という点を挙げたいと思います。

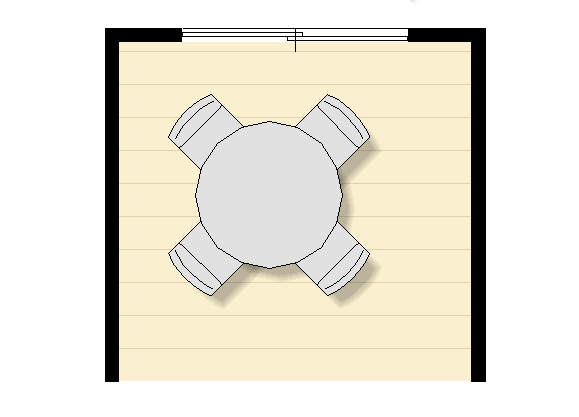

お客様の部屋と家具のサイズ感の確認方法として、もっとも一般的なものは平面図による見せ方でしょう。

たとえばダイニングに新しいダイニングテーブルを置きたい、というご要望があった時。

住宅の場合、ほとんどの部屋は四角形ですから、お客様からダイニングのサイズや窓の位置などを伺えば、平面図での視覚化はカンタンにできますが、3Dマイホームデザイナーはこの程度の平面図ならほぼ一瞬で作成できます。

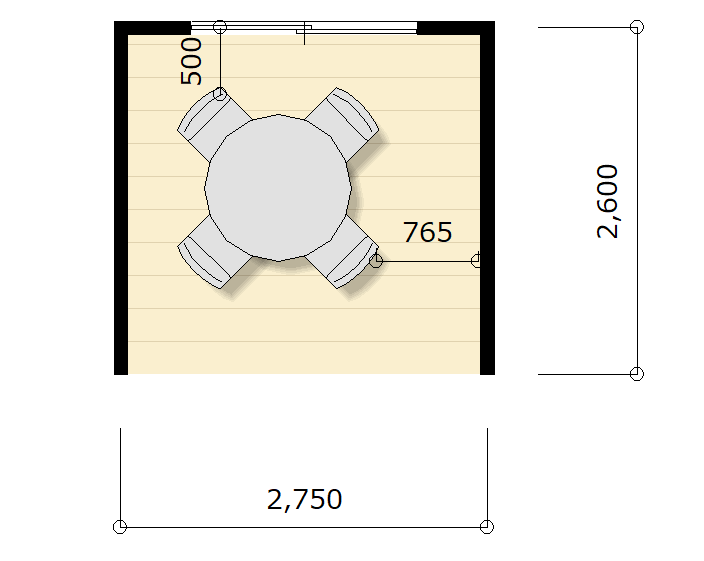

家具と壁の間の寸法も実寸で測って表示できます。

人が通るのには600mmの幅が必要なので、窓側の壁と椅子の間はもう少し空間があった方がよいでしょう、というアドバイスがすぐにできます。

この家具は3Dマイホームデザイナーに収録されているメーカー品ですが、サイズは任意に入力できるので、平面図上でサイズ感を見るのであればありものの家具でもOKでしょう。

しかし、建築やインテリアのプロではないお客様は、平面図だけでサイズ感を的確に把握するのは難しいでしょう。

3Dマイホームデザイナーなら、平面図を書いたついでに(笑)3D空間も同時に見せることができるのです。

この家具は、椅子を動かすこともできるので、実際に人が座った時の状態を再現できます。

人物もパーツとしていろいろ用意されているので、3D空間に人を置いてみることでサイズ感がよりわかりやすくなります。

真上から全体を確認できるのは3Dならでは。

床材、壁材をお客様の家と同じようにすることで、カラーコーディネートを確認してもらうこともできます。

家具の色も変えられますから、用意されているバリエーションから、お客様の部屋のカラーとマッチするものを提案することも可能です。

こうやって改めて3Dマイホームデザイナーの機能を確認してみたら、家具の提案には3Dマイホームデザイナー、3DインテリアデザイナーNeoは必須なのじゃないか、と思いました。

結論、家具だけのインテリア提案でも、3Dマイホームデザイナーは使い道が十分にあります。

1万4千円の3Dマイホームデザイナー13でも家具のサイズ感やカラーコーディネートの提案に十分に使えます。

3Dマイホームデザイナー、3DインテリアデザイナーNeoを基礎から応用まで学べるコースを開講しています。

これから3Dパースを使ってみたい!という人に最適の講座です。

3Dデザイナーズスクール公式LINEでは、毎週月曜日にiPadや3Dパースのノウハウ情報を配信しています。

最新情報を手軽にゲットしたい方は、ぜひ友だち登録をお願いします。

ご登録は下記の「友達追加」ボタンで簡単にできます。

電子メールでのご連絡、お問い合わせは info@tenshinojikan.jp からお願いいたします。